Представьте себе ракету "Синева", которая стартовала с подводной лодки "Брянск" из акватории Баренцева моря и полетела... нет, не на полигон Кура, что на Камчатке, а в противоположном направлении.

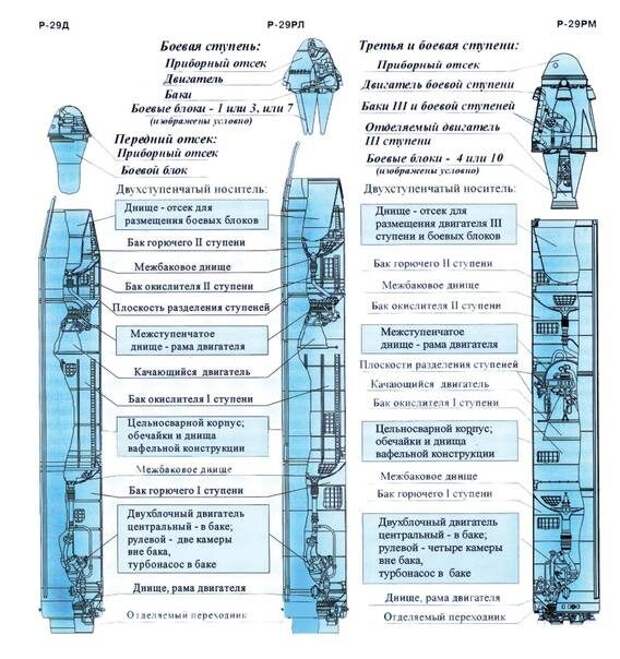

"Синева" - ракета на жидком топливе, следовательно, по мере его выгорания становится всё легче и легче. А поскольку она ещё и трёхступенчатая, и ступени эти, выполнив свою роль, отваливаются, вес её может изменяться не только плавно, но ещё и скачкообразно.

Вот как, скажите, можно рассчитать поведение этого небесного тела, несущего смерть в противоположном от Камчатки направлении? Тут вам не просто некая болванка, летящая по инерции с постоянной скоростью, а тело переменной массы.

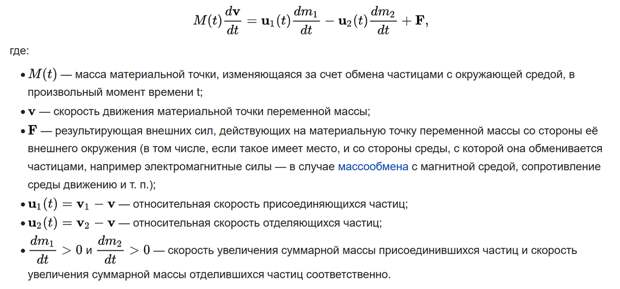

Как раз для таких случаев существует УРАВНЕНИЕ МЕЩЕРСКОГО. Оно описывает движение тела, масса которого изменяется в процессе движения за счёт непрерывного отделения или присоединения вещества. То есть уравнение работает "в обе стороны", включая не только ситуации, когда ракета или самолёт теряет массу в процессе полёта, но и другие, когда, например, тележка катится по наклонной поверхности, и в неё регулярно подбрасывают какой-нибудь груз - землю, песок, гравий и пр.

УРАВНЕНИЕ МЕЩЕРСКОГО выглядит так.

(Если честно, для меня всё это - китайская грамота, но чисто эмоционально привлекает сама идея возможности описать поведение чего-либо, способного становиться всё легче и легче или всё тяжелее и тяжелее в процессе движения. Будь это человек, который сначала идёт вдоль столов на фуршете, пробуя всё новые и новые яства, а потом он же, бегущий в туалет и теряющий по пути всё то, что недавно съел. )

Говорят, из этого уравнения потом была выведена ФОРМУЛА ЦИОЛКОВСКОГО, которая определяет скорость ракеты под воздействием тяги её двигателя. Но о ней как-нибудь позже.

Иван Всеволодович Мещерский (29 июля/10 августа 1859 - 7 января 1935) - русский учёный-механик, член Санкт-Петербургского математического общества.

Родился в Архангельске, в семье не очень богатого мещанина. Учился в Соломбальском приходском училище, затем в уездном училище, потом в Архангельской гимназии.

За особые успехи в изучении древних языков и математики его освободили от платы за обучение и дали золотую медаль. С блестящей характеристикой Мещерский поступил на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, где ему преподавал сам Пафнутий Чебышёв.

Студентом он интересовался механикой, занимался репетиторством, принимал активное участие в качестве делопроизводителя в студенческом физико-математическом кружке. А когда курс обучения закончился, его оставили там же для подготовки к профессорскому званию - "в аспирантуре", как бы сегодня сказали.

Его первая научная работа называлась «Давление на клин в потоке неограниченной ширины двух измерений». 1888 года Мещерского назначили хранителем кабинета практической механики и установили жалование 600 рублей в год (кажется, очень неплохая сумма, по тем временам).

Защитив диссертацию и став магистром прикладной математики, он был допущен к чтению лекций по механике в рамках курса «Интегрирование уравнений механики».

В 1891 он получил кафедру механики на Петербургских высших женских курсах, параллельно читал в университете лекции по графостатике и вёл практические занятия по общему курсу теоретической механики, читал курс вариационного исчисления в Институте инженеров путей сообщения.

Ещё через два года его направили в командировку за границу, чтобы ознакомиться с иностранным опытом преподавания механики и механическими кабинетами в Италии, Франции, Швейцарии и Германии.

А когда вернулся, защитил докторскую диссертацию на тему «Динамика точки переменной массы».

До конца жизни Мещерский преподавал в Санкт-петербургском политехническом институте и вёл педагогическую работу в Петербургском университете.

Октябрьская революция не особо повлияла на его жизнь - он как работал до неё, так и продолжил работать после неё. Разве что добавилось занятости в Ленинградском областном научно-техническом комитете, где участвовал в рассмотрении разнообразных задач, связанных с развитием промышленности Ленинградской области. А потом коммунисты даже доверили ему заведование секцией физико-математической терминологии при Главной Палате мер и весов. И в 1928 году присвоили звание заслуженного деятеля науки.

Всю жизнь он занимался разработкой теоретических основ динамики точки переменной массы, а также рассмотрел большое количество частных задач о движении таких точек (например, задачи о восходящем движении ракеты и вертикальном движении аэростата).

Но по-настоящему его вклад в науку оценили только после окончания Великой отечественной войны, когда всерьёз занялись темой освоения космического пространства и расчётами движения ракет.

Свежие комментарии